Mawale merupakan lokasi pemukiman tertua suku Minahasa purba

dan diketahui memiliki sejarah panjang pemukiman awal sampai tersebarnya

sub-etnis Minahasa di jasirah Minahasa. Mawale yang berarti mendirikan

pemukiman merupakan bahasa tontemboan yang merupakan bahasa pengantar suku

minahasa sub etnis tontemboan yang didalamnya masyarakat Tumompaso. Namun

pengertian mawale sendiri berasal dari kata wale yang berasal dari istilah

Austronesia: bale yang berarti ‘gedung umum’. Wale dalam bahasa-bahasa

minahasa bisa juga berarti rumah, desa,

kandang, juga rahim. Mawale juga berarti hidup bersama dalam rumah yang sama,

sementara ‘rumah’ umumnya digunakan juga untuk melukiskan keturunan yang sama

dikawasan melayu dan Austronesia. Rumah yang berfungsi sebagai alat pertahanan

dari gangguan cuaca dan binatang buas dihutan, untuk pertama kalinya didirikan

disini.

Sehingga waleure (rumah tua) juga identik dikaitkan dengan perkampungan

ini. Lokasi wilayah perkampungan mawale ini diperkirakan sebesar kurang lebih

lima belas hektar terdapat dikepolisian desa talikuran di sebelah utara desa

pinabetengan dan di bagian timur desa kanonang yang hingga saat inipun masih

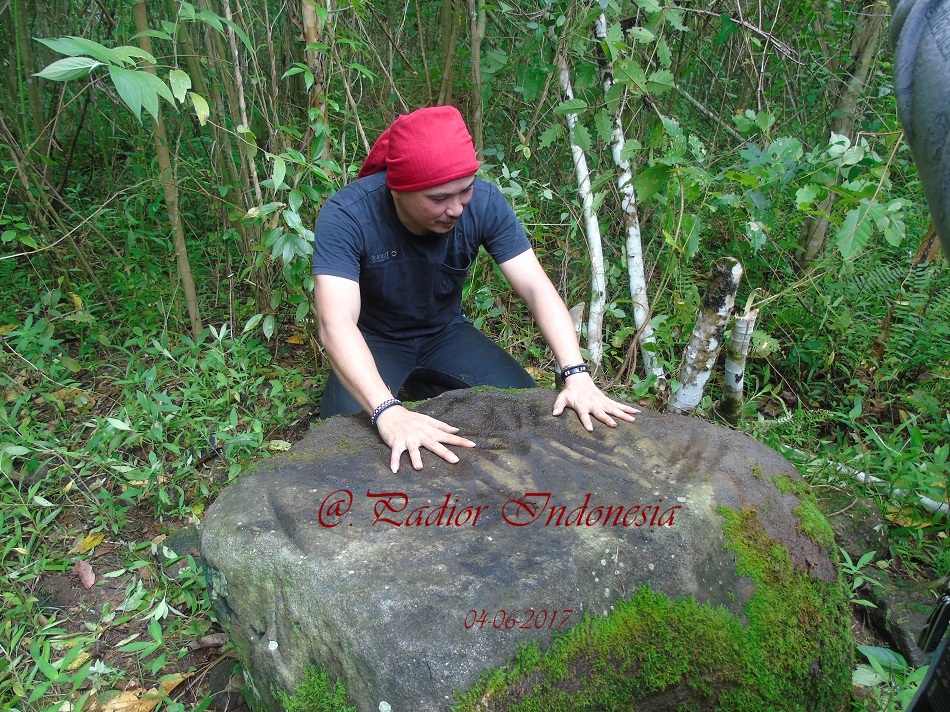

dinamakan demikian. Sebagai satu tanda pembuktian sejarah masih adanya terdapat

kuburan batu bernama waruga disitu. Waruga ini menurut penelitian, yang paling

tua berasal pada abad kedua sebelum masehi. Hal inipun menjadi lebih menarik

dimana mitos-mitos yang ada hingga saat ini, maupun para pakar sejarah dan

kebudayaan belum dapat mengungkap arti kata, proses pembuatan dan pengerjaan

serta upacara-upacara dibaliknya namun sangat disesalkan sudah banyaknya waruga

di tempat ini yang dibawah keluar oleh pemerintah sulut dimasa pemerintahan

Gubernur H.V. Worang, dan banyaknya perusakan dari tangan tangan tidak

bertanggung jawab.

Manalun

atau pergi kehutan untuk berburu adalah pekerjaan utama disamping bercocok

tanam atau bertani dalam bahasa Tumompaso adalah mangu’ma merupakan mata

pencaharian orang mawale dahulu dengan budaya gotong royong ma’ando (bekerja

seharian) yang kemudian berkembang menjadi mapalus: (ma’pa) dan (elusan) yaitu

kebiasaan orang saat ma’ando membawa bekal dengan nasi yang dibungkus daun

elusan. Dengan petuah leluhur yang terpelihara sampai sekarang yaitu: sa ko

kumesot tumawoy pe mondol nendo, sa ko

mareng makapum wo e nendo artinya jika kau pergi bekerja sebelum matahari

keluar, demikianpun jika kamu pulang setelah matahari terbenam. Demikianpun

filosofi sitou timou tumou tou yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi merupakan

akar budaya yang hidup berkembang dari negeri ini yaitu : sako matou, touen si

tou walina (jika kamu menjadi manusia, manusiakanlah orang lain) dan kemudian

berkembang menjadi Amanat Sang Pemimpin (Nuwu I Tua) (Akad Se Tu’us Tumow Wo Temow Tou) diambil

dan dijadikan semboyan/ pandangan hidup masyarakat sulawesi utara, indonesia bahkan

dunia hingga saat ini.

Bahwa jauh

sebelum pekuburan waruga menjadi tempat pekuburan orang mawale yang

dimasukan kedalam batu dan ditutup

rapat, masyarakat mawale lebih mengenali cara mengubur mayat dalam peti kayu

(pinipakan) yaitu semacam kayu bulat besar yang didalam/ tengahnya dilubangi.

Seiring dengan waktu cara penguburan ini ditinggalkan dengan alasan adanya

wabah sampar dan kolera di mawale yang begitu hebat pada saat itu dan berganti

dengan cara baru yang pada akhirnya kita kenal dengan waruga. Walaupun cara

penguburan waruga sudah berkembang disaat ini akan tetapi traumatik yang besar

bagi sebagian masyarakat mawale disana masih tetap tinggi dan ditambah pula

dengan kepercayaan masih adanya roh jahat penyebab penyakit yaitu angin jahat

(reges lewo) . Dengan adanya wabah ini otomatis penduduk dimawale makin

berkurang dan sudah adanya pemikiran bagi tua-tua atau para Tonaas di mawale

mencari perkampungan baru.

Dengan semakin padatnya pemukiman awal ini, suku Minahasa awal yang tersisa saat musyawarah pertama dan kedua di watu Pinawetengan untuk penyebaran dan pembagian wilayah pemukiman di Tanah Minahasa memaksa penduduk Mawale bergeser lebih kearah timur mendirikan pemukiman baru di lokasi Timbukar Kamanga. Timbukar kamanga ini menjadi pemukiman kedua yang tersisa saat sub-etnis Minahasa dibagi.

0 komentar:

Posting Komentar